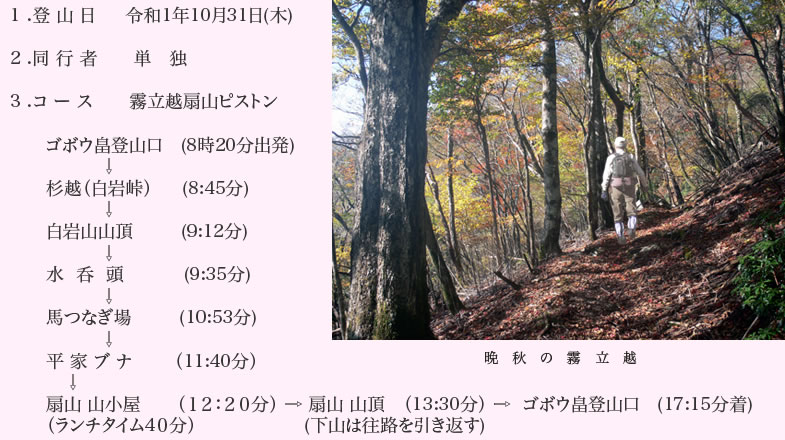

晩秋の霧立越(きったちごし)縦走 扇山をピストン

白岩山 1620m 扇 山 1661.7m

4 .コース概略図

九重山群の紅葉は素晴らしく、今年も三俣山へ登るのを楽しみにしていたが、折悪しく低気圧が発生し、天気が不安定化したため今年は三俣山へ登るのを諦めていた。やっと月末になり高気圧が張り出し、暫く晴天が続くとの予報が出たので、久し振りに扇山まで山歩きをする事にした。

|

登山口へ8時過ぎに到着したが駐車場には一台も車は無く、なんだか寂しい気がして来た。

|

|||

| ゴボウ畠登山口 | ||||

|

肌寒く感じる登山道を、ゆっくりとした足取りで登り始めるが、久し振りの山歩きで、直ぐ息が上がって来た。

|

|||

| 緩やかに登る登山道 |

|

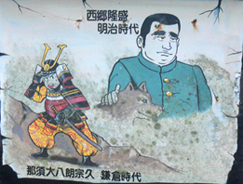

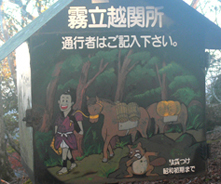

20分程で杉越しに着いたがまだ汗は出てこない。ここには登山者向けの関所が設けられていて、登山届けを出す様に箱が設置されていた。この峠の呼び名には杉越・白岩峠・日肥峠と関係者等によって色々違った名で呼ばれている。杉越はもともと「日肥峠」の別名で、日肥峠は日向の国(椎葉)と肥後の国(馬見原)を結ぶ峠である事から昔からそう呼ばれていた。近年白岩山への登山ルートになる為、国土地理院の二万五千分の一図で、いつの間にか白岩峠となったそうだ。杉越については、この峠に目印となる杉の木が植えてあったので、杉越とも呼ばれていたと、あるサイトに掲載されていた。 |

|||

| 杉越(白岩峠)の登山届け箱 |

|

|

|

||||

| 関所左側面の絵 | 関所正面の絵 | 関所右側面の絵 |

|

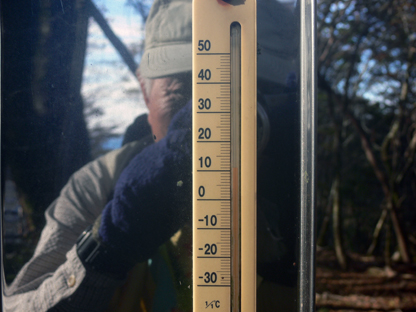

杉越に設置されている温度計では8時45分で11度を示していた。

|

|||

| 杉越しに設置されている温度計 | ||||

|

登山道の随所にスギゴケが生えていてとても奇麗だった。

|

|||

| スギゴケの登山道 | ||||

|

スギゴケを拡大して見た写真では、上空から見た杉林の様に見える。

|

|||

| スギゴケ | ||||

|

早くも冬支度を済ませたブナの大木

|

|||

| ブナの大木 | ||||

|

杉越しから縦走路を25分程進むと防護策が見えて来た。この防護柵は白岩山の貴重な植物を、鹿の食害から守る為に、白岩山を取り囲む様に設置された柵で、柵は二重に設置されていた。この一番目のゲートの扉を開けて中に入り、後閉めを忘れない様にして通過した。

|

|||

| 白岩山へのゲート | ||||

|

柵の中に入り右方向へ少し進むと、石灰岩のピークが見えて来た。急坂の岩場をロープに助けられながら登ると、難なく山頂に着いた。 山頂からの眺めは素晴しく、九州山地の景観の中に、国見岳がくっきりと見えていた。

|

|||

| 白岩山 山頂 | ||||

|

山頂を後にし、縦走路に戻って15分程進むと、「水呑ノ頭」登り口の標識が見えて来た。水呑ノ頭は国土地理院の地形図では白岩山となっている。

|

|||

| 水呑ノ頭登り口 | ||||

|

青空に映えるマユミの実

|

|||

| マユミ | ||||

|

白岩山付近の縦走路を歩いていると、二番目の防護柵の前で、扉を閉めずに私が来るのを待っていてくれた登山者がおられた。私が今日の山では一番乗りと思っていたので、私より先で待っておられるのが不思議だった。挨拶を交わし色々情報を交換する中で、この人は私が白岩山に寄り道している間に先へ進まれていたのだ。会話が弾む中で、この登山者は私の住んでいる近隣の濱清さんと言う事が分かり、一層親近感が湧いて来た。今後はラインで山の情報を交換する事にした。 | |||

| マユミを撮影する登山者 | ||||

|

黄色い葉も赤い葉も一般的には紅葉と言うが、正式には黄葉と言うそうだ。(gokokujinavi.com)

|

|||

| 黄金色に輝く樹木 | ||||

|

ブナやナラの樹林に混ざり所々に紅葉した楓が見られたが、全体的に赤くなる樹が少ない様に思えた。

|

|||

| 紅葉 | ||||

|

先行されていた濱清さんは、馬つなぎ場迄行き引き返してこられた所で、私はここで分かれた。濱清さんはこれから向坂山に登って帰ると言う事だった。 出発して2時間半、やっとここ迄来たと言う感じで馬つなぎ場を通過した。まだこの先扇山小屋迄3900m残っている。

|

|||

| 馬つなぎ場 | ||||

|

この樹は何の樹だろう?とにかく眩しい程黄金色に照り輝いていた。

|

|||

| 眩しい程黄金色に照り輝いていた | ||||

|

真っ赤に紅葉した楓が青空に映える。

|

|||

| 青空に映える紅葉 | ||||

|

ここに生えていた平家ブナは霧立越道中の内、最大の巨木で樹齢800年以上経っていると見られている。没落した平家一門が霧立越を通った時このブナがあったと思われる事から平家ブナと呼ばれる様になったそうだ。(yamame.co.jp霧立越の歴史と自然を考える会編2000年版による。) 数年前ここを通過した時は、朽ち果てた大きなブナの根元が残っていたが、今回は跡形も無くなっていた。目指す山小屋迄あと1500mだ頑張ろう。 |

|||

| 平家ブナ | ||||

|

落ち葉の古道を、カサカサと音を立てながら、山小屋を目指して脚を進める。急な坂道等は落ち葉で滑りやすく、気の許せない個所もあった。

|

|||

| 落ち葉の古道 | ||||

|

やっと山小屋に着いた。登山口を後にして丁度4時間、歩いた距離は8.9km、ここでランチタイムを取り30分程休憩をした。

|

|||

| 扇山 山小屋 |

|

休憩後ジャスト13時に山小屋の横の登山口から、扇山山頂目指して出発。所要時間30分の予定 。

|

|||

| 扇山登山口 | ||||

|

登り始めの数分間は急な坂道だったが、広い尾根に上がると登山道は緩やかになり、次第に平坦な登山道へと変わって行った。冬支度の済んだブナの大木を見ながら進み、シャクナゲの群生地の中を下ると、先方に岩のピークが見えて来た。

|

|||

| ブナの大木 | ||||

|

時間的には早いとは思ったが、そこが山頂と思い込み急ぎ足で登ったところ、そこは山頂ではなく、一つ手前のピークだった。ガックリきた体に気合いを入れ直しながら進んでいると、山頂迄5分と言う小さな案内板を足下で見た。

|

|||

| 山頂手前のピーク | ||||

|

山頂への最後の急坂を登りながら見たこの真っ赤な紅葉は、この山では珍しいドウダンツツジの樹だった。

|

|||

| 山頂へ登る途中の紅葉 | ||||

|

広い山頂は露出した岩や枯れ木の大木に、色を添えた紅葉のコラボが素晴しい。この素晴しさを見れるのは、登った者にだけ与えられるご褒美だ。

|

|||

| 扇山 山頂 | ||||

|

山頂からの展望は360度の大パノラマが広がり、幾重にも折り重なり連なった山々の景色は、何時迄見ていても見飽きる事はない。

|

|||

| 扇山 山頂 | ||||

|

天気に恵まれたため眺望も良く、遠方の山々迄よく見えた。特に北方角の阿蘇高岳や根子岳がくっきり見え、阿蘇中岳の噴煙が祖母山方向へとなびいているのが見えた。 ゆっくりと眺めにふけっていたい所ではあったが、秋の日暮れは早いので下山する事にした。1時50分に下山を始め、ゴボウ畠登山口には5時一寸過ぎに帰着した。 |

|||

| 山頂からの眺望 |

|