天主山のヤマシャクヤクは

見頃を終えていました

天主山 1494.1m (10回目)

コース概略図 (国土地理院提供の地図を加工)

熊本地域で震度7を観測する地震が、4月14日夜および4月16日未明に発生した。前震時は家具等が倒れたり家屋に被害は無く、揺れはさほど怖さを感じなかったが、さすがに本震時は生きた心地がしない程怖かった。震災から一ヶ月が経過したが、未だ余震が日に何回も発生している。情報によると、ここ二ヶ月間位は、本震並みの強い余震が発生する可能性があると言う事なので、心配でならない。このような状況下で、本当に発生するかどうかも分からない、強い余震を心配しながら日々過ごしていたが、当然山登りも怖くて登れない。とうとう今年はアケボノツツジやシャクナゲを見ず、シャクヤクの時期も終わろうとしている。山の情報をウエーブサイトで見ると、意外にも林道や登山道の落石等の情報は無く、結構登っている人が多い事が分かった。

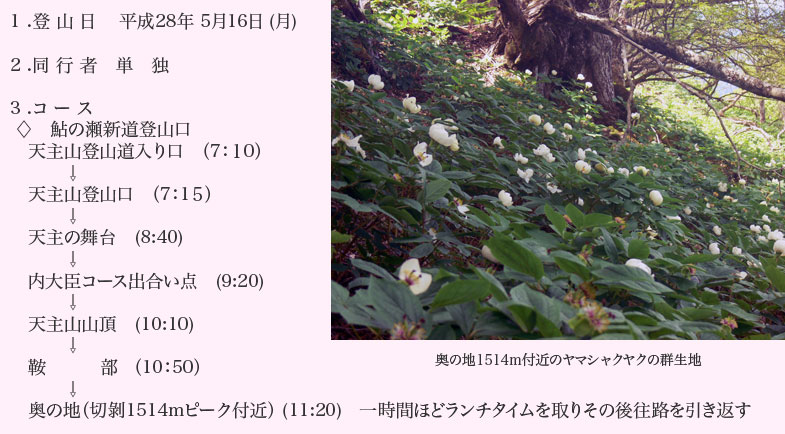

天主山のヤマシャクヤクは例年四月下旬から咲き始め、標高の高い所で五月中旬過ぎまで楽しめていた。今年も未だ見れると思い登ったが、奥地の一番標高の高い所の花もほぼ終わっていて、残念ながら尾根の斜面一面に咲く花は見れなかった。今年は開花の時期が一週間以上早まったようで、ヒトリシズカやジロボウエンゴサクの花は見れず、ニリンソウも探してやっと見れると言う状況だった。

|

|

|||||

| 一般車の乗り入れ終点 | 登山口までの林道 |

| 七時少し前に、一般車の乗り入れ終点となっている、天主山の登山道入り口へ着いた。他に登山者の車は一台も無く、地震の為だろうかそれとも花の時期が過ぎている為だろうかと、不安を感じながら荒れた林道を登山口へと向かった。 |

|

|

|||||

| 鮎の瀬新道 天主山登山口 | 急坂の痩せ尾根を一直線に登る |

| 車を後にし荒れた林道を五分ほど歩くとすぐに「鮎の瀬新道登山口」へ着いた。登山口は林道の急な法面にロープが何本も設置されていて、このロープに助けられながら登る事から始まった。急な法面を登り尾根道に上がると、登山道はほぼ一直線に急登していた。急登する尾根道は展望が利かず、「天主の舞台」に着くまではきつさとの戦いで、何も考えずただひたすらに呼吸を整えながら、一歩一歩踏み締め高度を上げて行った。 |

|

|

|||||

| 天主の舞台より天主山を眺める | 登山道脇のハイノキの花は満開を迎えていた |

ブナやカエデの生える尾根をひたすら登ると、尾根は段々と広がりを見せ始め、右側からの尾根と合わさる辺りで、平坦な登山道に変った。この辺りから登山道は、樅の巨木が多く見受けられる様になり、薄暗く感じる道を少し進み「天主の舞台」に着いた。 「天主の舞台」を後にし、右方向へと少し脚を進めると道は急な下り坂となり、設置されたロープに助けられながら下ると鞍部に降り着いた。ここからはまた、急登する道を登り返すことになったが、展望のきく尾根道は、さほどきつさを感じさせなかった。 |

|

|

|||||

| 何度訪れても気持の良い尾根道 | 森林セラピーを降り注ぐブナの大木 |

| 内大臣からのコースと出合う辺りは、ブナの大木が生え何度訪れても気持の良い尾根道だ。初夏の尾根道を森林浴を楽しみながら登ると、何だか爽やかな気分になり、きつさを感じさせなくなるから不思議だ。 |

|

|

|||||

| 露出した石灰岩が目立つ様になった尾根道 | 山頂手前のシャクヤクの群生地 |

| 内大臣からのコースと出合い少し登ると、道は崖の様に険しくて急登する登山道に変った。岩の縁やロープをしっかり握りしめ、慎重に登って行くと難なく登リ切る事が出来た。少し進むと白い石灰岩が露出するカルスト地形が現れ初めた。この辺りから例年だと、ヤマシャクヤクやヒトリシズカ、イチリンソウやニリンソウ等、多くの花が咲いている所であるが、今回は訪れる時期が遅かった為か、何も咲いていなかった。さらに山頂近くまで登ると、散り始めているヤマシャクヤクが疎らに咲いていた。天主山山頂には約3時間を要し10時10分に到着した。 |

|

|

|||||

| 天主山 山頂 | 展望所から見た国見岳 |

| 山頂では休憩を取らず、「切剥」方面の奥地(1514mピーク)へと脚を進めた。山頂の比較的平坦な尾根を東方向へ進むと、道は下り坂となり、石灰岩の露出する幾つかの小さなピークを越え、30分程で鞍部を通過した。4月下旬頃から見頃となる、鞍部のシャクヤクの群落は完全に終わっていた。 |

|

|

|||

| ヒゴイカリソウこの一株をやっと探し出した | 鞍部のヤマシャクヤクは完全に終わっていた |

鞍部辺りの状況からして、「奥地のシャクヤクはもう咲いていないだろうなぁ」と諦め気分でさらに奥地へと脚を進めると、段々とシャクヤクの花が現れて来た。思っていた通り、どの花も散ったり花びらがくたびれたりしていて、写真に撮れる状態ではなかった。なんとかして奇麗なシャクヤクをカメラに収めたいとの一心で、尾根の傾斜がきつくなる、奥地の場所まで登り詰め探した所、花びらが散りかけてはいるものの、何とか見れる状態の群落を一カ所見つけ、カメラに収める事が出来た。 |

|

||||

| 1514mピークの展望所 |

|

||||

| 展望所から見た天主山 遠方の山は市房山? |

|

||

| 奥地のヤマシャクヤク その1 |

|

||

| 奥地のヤマシャクヤク その2 |

山で出会った草花たち

|

|

|

||||

| ヤマシャクヤク | 花びらが散った後のシャクヤク | ヤマシャクヤクの実 |

|

|

|

||||

| ガクウツギ | ヒゴイカリソウ | シコクハタザオ |

|

|

|

||||

| フタリシズカ | タニギキョウ | ニリンソウ |

|

|

|

||||

| ユキザサ | ラショウモンカズラ | ギンリョウソウ |

|

|

|

||||

| サルメンエビネ | コウライテンナンショウ | ヒメウツギ |

|

|

|||||

| ハイノキ | ヤマブキソウ |

|