くじゅう三俣山お鉢巡り

本峰 1744.7m 南峰 1743m 西峰 1678m

北峰 1690m 星生山 1762m

気持の良い秋晴れが二週間も続いているが、今年の紅葉はどんな状況だったのだろうか。大船山頂は10月14日辺りが見頃だったようで、昨年よリ一週間早かったようだ。ウエーブサイトで直近の紅葉状況を調べた所、23日に三俣山へ登った人の写真では紅葉が奇麗だったので、遅ればせながら私も三俣山へ登る事にした。

|

|

|||

| 駐車場満車のため県道に駐車 | 大曲コース登山口 |

| 牧の戸峠を越える頃道路はガスに包まれていたが、大曲登山口へ着く頃はガスは消えていた。大曲へは6時半頃着いたが、既に駐車場は満車の状態で、駐車出来なかった車が県道脇にズラリ並んでいた。縦列の先頭迄随分下り駐車させたが、準備中にも次から次に登山者の車が到着し、先頭だった私の車の先に列が出来ていた。山の上部にはガスが掛かり、冷たい風が吹いていたので、完全に明るくなる迄車内で30分程待機し、その後大曲登山口から出発した。 |

|

|

|||

| Uの字に掘れた登山道 | コンクリートの鉱山道路に出た |

| 「おお寒い」車から降りると思わず肩を竦めながらリュックを背負い、足早に車道を登山口へと向かった。車道が大きくカーブした所の涸沢を渡った所に、大曲登山口があった。登り始めの頃は馬酔木の生える、Uの字に掘れた黒土の登山道を登るが、15分程でコンクリートの鉱山道路に出た。 |

|

|

|||

| 正面に硫黄山が見えて来た | 登山道に付けられた黄色の目印が目に付く |

| コンクリートの鉱山道路はいつの間にか石ころの道に変わり、山頂に覆い被さっていたガスも取れ青空が広がって来た。治水ダムが施された涸沢に沿って道を進むと、正面に硫黄山が見えて来た。風の流れに乗って時折感じる硫黄の匂い、硫黄の黄色が混ざる山肌と白い噴気で、硫黄山は異様な雰囲気を漂わせていた。やがて鉱山道路は通行止めとなり、左下の涸沢へと下り、ゴロゴロした岩石に黄色のペンキで記された目印に沿って登って行った。 |

|

|

|||

| 愛の鐘に戯れる山ガール | 愛の鐘 昔は坊ガツル讃歌が流れていた |

| 大曲登山口を出発してから約50分程で、山ガールのお嬢さんが鳴らす「愛の鐘」を聞きながら導かれる様にして「すがもり越」に着いた。すがもり越には避難所を兼ねた石造りの休憩所があり、そこには濃霧時の音導として「愛の鐘」が懸けられている。随分昔の事だが、最初にここを訪れた時の「すがもり越」には木造の売店があった様な気がする。売店にはペナントやラムネなどが販売され、また、坊ガツル讃歌が流れていた事を思い出した。 |

|

|

|||

| すがもり越避難小屋 | 三俣山登山口 |

峠の「すがもり越」には大きな案内板があり、案内では、三俣山へはここから登るが、直進して峠を下れば、北千里浜に出て坊ガツルや、久住山へのコースとなっている。休憩はそこそこにして、山腹斜面を緩やかに横切る様に、背丈の低いクマザサの中を登り始めると、やがて道は段々急坂となって来た。立ち止まりながらの休憩を繰り返し、急坂を登るにつれ展望は段々と広がり、素晴らしい久住連山の峰々が見渡せるようになってきた。 |

|

|

|||

| 西峰山頂 後方は涌蓋山 | 西峰より涌蓋山を眺める |

| 登山道に大きな岩が多くなって来ると、道はますます急坂となって来た。きつさの最高潮を迎える頃、ケルンが積まれた尾根筋に喘ぐ様にして辿り着くと、100メーター程先に三俣山の標柱が見えて来た。台地の様になった草原の中を左寄りに進むと、三俣山西峰は直ぐの所だった。山頂で汗ばんだ体に心地よい程の風を受けながら、近くの大石に片足を懸け、ホットした気分で一息入れながら大展望を楽しんだ。 |

|

|

|||

| 西峰より久住山・根子岳を眺める | 大曲登山口駐車場は満車状態 |

| 西峰からの展望はとても素晴らしく、久住山の先には阿蘇五岳の涅槃像が、眼下には北千里浜を歩く多くの登山者の姿や、大曲に駐車された多くの車の縦列など、米粒大にしか見えないがはっきりと見て取れた。 |

|

|

|||

| 三俣山 Ⅳ峰 | 由布岳が一際目を引く |

| 西峰を後にしミヤマキリシマが疎らに生える草原を、右方向へ緩やかに下って本峰へと脚を向けた。下りながら見る南峰の斜面は完全に紅葉は終わっている模様で、この後向かう北峰のお鉢巡りの紅葉は期待出来ない事を直感した。鞍部を過ぎると上り返しが始まり、Uの字に掘れた箇所や、大きな段差のある岩を登り、急坂をしばらく進むと前方にⅣ峰が見えてきた。 |

|

|

|||

| 由布岳をバックに記念撮影 | 崖の様な登山道を慎重に下る |

| 途中本峰への分岐点を、左へ進む所を誤って右へ進んだ為 、Ⅳ峰経由で本峰へと向かった。本峰からの眺めも西峰同様大パノラマが広がリとても素晴らしかったが、特にここからの眺望は由布岳が断トツで、とても素晴らしく強く印象に残った。本峰よりこれから目指す、北峰の稜線を目で追いながら確認し、北峰目指して本峰の北側より下り始めた。道は想像していた以上に険しく、石楠花が群生する中を、数カ所足の届かない様な段差のある急坂の岩場を、ロープに助けられながら下ると、無事鞍部へ降り立った。 |

|

|

|||

| 鞍部から眺めた大鍋、後方は大船山 | 北峰へ向かうパーティの一行 |

| 鞍部から眺めた南峰や北峰の斜面の紅葉は、北峰の斜面が僅かに赤みが残っていた程度で、想像していた通り大方紅葉は終わっていた。 |

|

|

|||

| 北峰山頂にて記念撮影 後方は由布岳 | 北峰縦走路の紅葉したドウダンツツジ |

|

||

| 北峰山頂には山名を現す標柱等は無く、ここが山頂だろうと思われる岩峰で記念の写真を撮った。その後尾根を直進し、崖の様な急斜面の道を下り鞍部へ辿り着いたが、紅葉が残っていたのは、鞍部に近い北峰大鍋側斜面の一部分だけだった。 |

|

||

| 大鍋の縁から眺めた坊ガツルと大船山 これより先南峰に向かうと急坂が待ち受けていた。 |

|

|

|||

| 南峰にて記念撮影 | 背丈の低いササの中を下る |

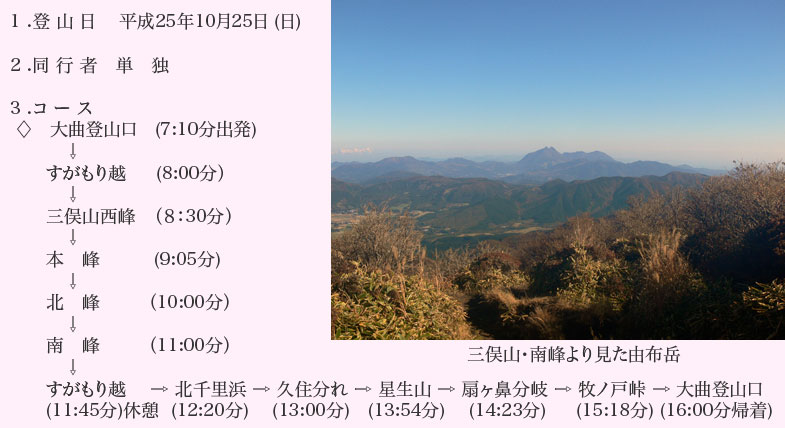

| 小鍋の鞍部を過ぎると急坂の登り返しが待ち受けていた。一息入れながら眼下に目を向け「雨ガ池」辺りや坊ガツル辺りを、大勢の登山者の歩く姿を眺めながら登っていると、いつの間にか南峰への主登山道へ出合った。出合い点からミヤマキリシマの生える急坂を少し登ると、南峰は直ぐの所だった。山頂からの眺めは久住連峰を中心に由布岳、その右先には別府湾と思われる海まで確認でき、超パノラマを楽しむ事が出来た。 |

|

|

|||

| 山頂から戻ると大勢の登山者で賑わっていた | 坊ガツルからのコースと出合う |

| お鉢巡りを終え南峰より往路を戻って来ると、「すがもり越」は多くの登山者で賑わっていた。時計を見ると12時近くになっていたので、ここでランチタイムを取り休憩した。30分程の休憩後、次の目的地「星生山」へ向け脚を進め、ゴロゴロした石ころの道を5分程下ると、坊ガツルからのルートに出合った。 |

|

||

| 北千里浜 逆光のススキが大変奇麗だった |

| 坊ガツルからの出合い点を左へ進むと法華院を通り、坊がツルへのコースとなる。今回は右へ脚を進め北千里浜を通り久住分かれへと進んだ。右に硫黄山の白い噴気を間近に見ながら、時折漂う硫黄の匂いを嗅ぐと、少々心細くなって来る。西部劇に出て来る様な雰囲気の、荒涼としたススキの原野を進むと、やがて登山道は坂道に変わり、次第に大きな石が道に現れる様になると急坂に変って来た。大きな石を避けたり踏み越したりして、ルートを選びながら急坂を登って行くと、40分程で久住分かれに着いた。 |

|

|

|||

| 久住分れ 後方は久住山 | 久住分れ避難小屋 |

| 久住分れ避難小屋裏の急な尾根を登ると段々高度を増し、左は阿蘇山右側は硫黄山、三俣山の絶景を眺めながらの尾根歩きとなった。一部岩稜帯を通るなどして変化に富んだ尾根歩きを40分程楽しむと星生山に到着した。 |

|

||||

| 星生山縦走路より眺めた阿蘇五岳(涅槃像) |

|

|

|||

| 星生山へ向かう途中の岩稜帯 | 岩が重なり合って出来た岩窓から扇ヶ鼻を眺める |

|

|

|||

| 三俣山を眺める山ガールのお嬢さん? | このコースで一番の難所 |

|

|

|||

| 岩稜帯で多くの登山者と出会う | 山頂で記念撮影 後方左は平治岳、右は大船山 |

| このコースで一番の難所と思われる岩稜帯で、多人数のパーティの一行と擦れ違い難儀した。岩稜帯を過ぎると、比較的足場の良い平坦な尾根道が続き、展望を楽しみながらの尾根道歩きとなり、山頂へ辿り着いた。山頂からの下山は、山頂を扇ヶ鼻方角へ直進した。小さな石ころがゴロゴロした尾根を暫く下リ、馬酔木等の生える平坦な灌木帯を抜けると、道は勾配のきつい急坂となり数分で西千里浜へ降り立った。 |

|

|

|||

| 岩稜帯から下った所のドウダンツツジ | 久住山への登山道に出合う |

| 降り立った西千里浜から、右方向へ緩やかに登って行く登山道へと脚を進めると、左下に久住山への登山道が見えて来た。小高くなった平坦な登山道を暫く進み、石ころの坂道を下るとすぐ久住山への登山道に出合った。 |

|

|

|||

| 無事牧ノ戸登山口へ辿り着いた | 県道11号線(やまなみハイウエー)を歩く |

| 久住山への登山道に出合った後は、見慣れた登山道を右へ進み、扇ヶ鼻分岐点、紅葉が終わった沓掛山を経て牧ノ戸登山口へと下った。大曲登山口へは、ほぼ紅葉が終わった県道11号線(やまなみハイウエー)を40分程歩き、出発点の駐車場所へと戻った。 |

|