早春の使者 仰烏帽子山の福寿草

仰烏帽子山 1301.8m(八回目)

三年前の大雨で仰烏帽子山登山口への林道が崩壊し、暫く車両通行止めとなっていたが、この程通行出来る様になったとウエーブサイトに出ていた。さっそく福寿草を見に元井谷登山口から仰烏帽子山へ登る事にした。

|

|

|||

| 県道25号から元井谷橋を渡る | 元井谷登山口 |

国道3号線の宮原町から国道443号線へ左折し、途中東陽村から県道25号へと繫ぎ、大通峠を越え川に沿って下ると、元井谷橋が見えて来た。橋を渡り右方向へ標識に従い4キロ程林道を登ると、元井谷登山口に着いた。

|

|

|||

| 仰烏帽子山登山口 | 登山道が流失した荒れた涸沢 |

登山口辺りが雨の被害が一番大きかった様に思われた。登山口から登山道を登り始めると直ぐ道が無くなり、涸沢に沿って延びていた道が完全に流失していた。道は涸沢の中を進み、ゴロゴロした大きな岩を乗り越えながら涸沢の中を登って行った。

|

|

|||

| 涸滝横のザラ場をロープを頼りに直登 | 仏石との分岐点 |

20分程登ると涸滝のある場所に着いた。以前は涸滝横のザラ場を滑らない様に注意しながら、ジグザグを繰り返しながら登ったが、今回はザラ場に設置されたロープを頼りに直登し涸滝の上部に出た。豪雨で谷相が一番変った箇所は、登山口から二俣の夫婦杉の区間で、夫婦杉から上部の分岐点迄は以前と何も変わっていなかった。

|

|

|||

| 分岐点 大勢の登山者で賑わっていた | 明るくて気持の良い山頂への細道 |

登山口から1時間15分程を要し稜線に登り詰め、仏石方面との分岐点に到着した。分岐点では大勢の登山者で賑わっていた。分岐点の案内標識には山頂迄60分と出ている。仏石の福寿草は帰りに観賞する事にして、右方向へ進み山頂を目指した。途中山頂迄は杉の植林帯や、ナラ等の生える明るい落葉樹林帯の中を通り、展望所入り口の分岐点を過ぎると、登山道はやや急な登山道に変った。兎群石方面への標識を見ながら馬酔木の生える樹林帯へ入ると山頂は直ぐの所だった。

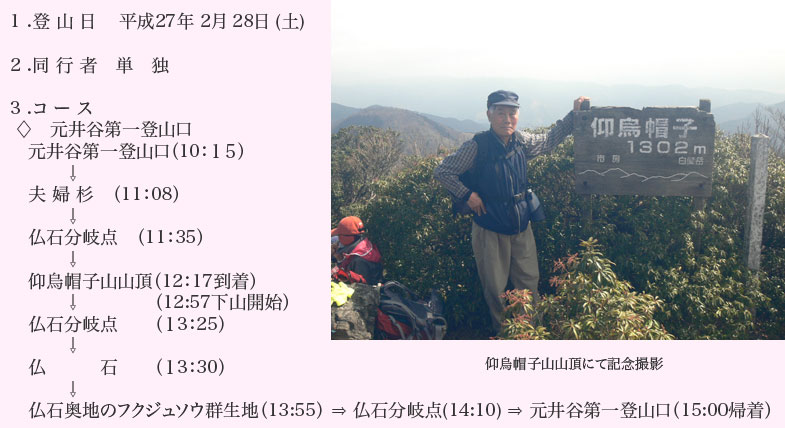

山頂には約2時間を要し12時17分に辿り着いた。山頂からの眺めは何も遮る物が無く360度大パノラマが展開していたが、残念ながらいつも眺められる市房山や白髪岳は霞がひどく良く見えなかった。

|

|

|||

| 仰烏帽子山山頂は大勢の登山者で賑わっていた | 仏石へ下るクサリ場 |

山頂で40分程ランチタイムを取り、1時前に今日一番の目的地である福寿草の群生地を目指し往路を分岐点まで引き返した。分岐点から杉の植林帯を通りクサリ場を下るとすぐの所で、仏石までは5分位で着いた。

|

|

|||

| 仏石の岩峰 | 足元に注意しながら登山口へと下る登山者 |

クサリ場を下りると、福寿草を撮影するために三脚を据えたカメラマンや、大勢の登山者で賑わっていた。福寿草は日だまりの中に、恰もロウ細工を落葉の中に鏤めた様に、照り輝きながら至る所に咲いていた。ここでは奥地の福寿草群生地を訪ねるため休息を取らず先を急いだ。道は稜線の露出した石灰岩壁の下を急登していて、植林帯の中の道は霜柱の融解と相俟って、ズルズル滑る気の許せない悪路化していた。滑る悪路に難儀しながら暫く登ると、道は緩やかになり開けた場所に出た。ちらほら生えた福寿草と、カルスト地形を楽しみながら、落葉樹林帯の中を緩やかに下って行くと、再び開けた場所に出た。露出した大きな石灰岩が散在するこの場所が奥地の福寿草群生地で、福寿草は暖かい日差しをいっぱい受け、あたかも春の到来を喜び合う様に一斉に咲き誇っていた。下山はズルズル滑る急坂を避け、稜線の北側を通る第2登山口からのルートで仏石分岐点迄戻った。これより先は往路を下り登山口へと戻った。

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

|