トリカブトの咲く九州山地を縦走

天主山 1494.1m (八回目) 稲積山 1269m

この所、朝夕は気温も下がり随分過ごし易くなって来た。天気予報で今日は秋晴れの気持の良い登山日和となりそうだ。山歩きはここ数ヶ月ご無沙汰しているので早速近くの山へ登る事にした。

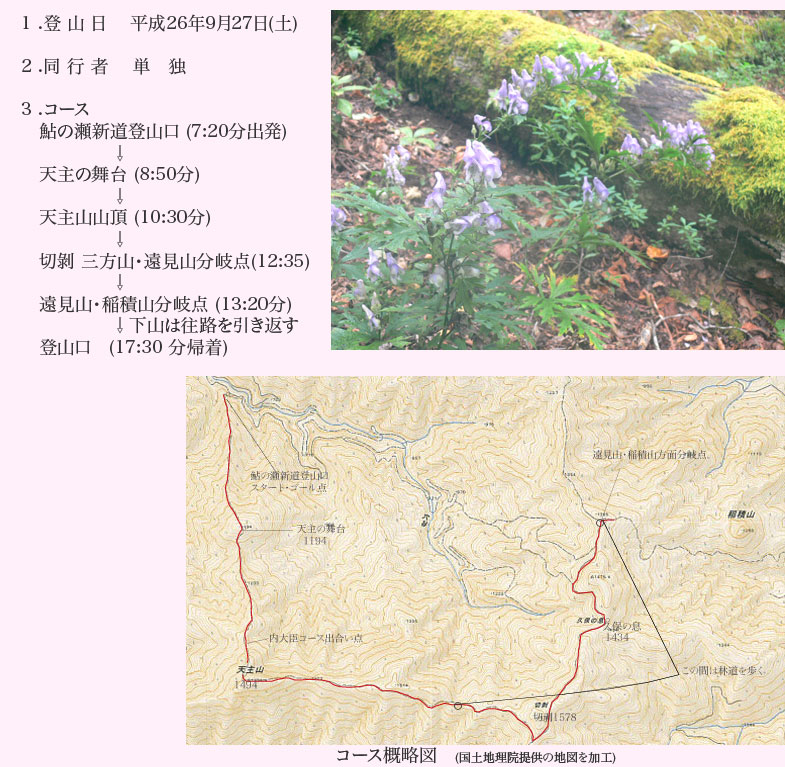

この時期咲いている山の花で思い浮かぶのはトリカブトで、ウェブサイトで調べてみると天主山のトリカブトが紹介されていた。それによれば、今年のトリカブトは出来はあまり良くないがそこそこ楽しめたような事が載っていた。まだ天主山のトリカブトは見た事が無かったのでこの山のトリカブトを楽しむ事にした。

天主山はこれまで数回登ったが全て折り返しのコースだった為、今回は未踏の地「久保の息(くぼのいこい)」にある稲積山まで脚を延ばし、久保の息から穴谷に直接下り登山口へ戻る周回コースを設定した。ところが、遠見山と稲積山の分岐点である久保の息までは辿り着いたが、稲積山登山口の標識はあるものの、その先の登山道が見当たらず、地図上の方角へ進み踏み後や目印を探したが見当たらなかったので稲積山は断念した。

下山は久保の息から穴谷へ下る事にしていたが、ここでも地図上に載っている2ルートの降り口をどうしても探し出せず、往路を引き返す羽目になり、予想外の強行軍となってしまった。今回の登山は、天気予報では秋晴れの気持の良い日と出ていたが、山地ではガスが掛かり時折小雨気味だった事や、お目当てのトリカブトは下葉の大部分が枯れていて奇麗でなかった事、目的の山や予定のコースを辿り予定通り実行出来なかったりして、さんざんな目に遭った一日だった。反省点として下調べを十分に行う事とGPSの必要性を痛感した。

|

|

|||

| 車の乗り入れはここまで | 荒れた林道を歩く |

鮎の瀬大橋を渡りT字路を左折して県道153号を進むと「大しめなわ」「天主山登山口」の標識が現れた。標識に従い鋭角に右折して舗装された菅林道を暫く進むと、林道は砂利道へと変った。右下に見える鴨猪川に沿って上流へと進み、コンクリートの橋を渡り林道との落差の無くなった川沿いを上流へと進むと、道は再びコンクリートで舗装された林道となった。 コンクリートの舗装が切れた所が一般車の乗り入れ終点で、朝7時過ぎに登山口に着いたが既に3台の車が駐車していた。終点手前の大きくカーブした所の広まった道路端に車を駐車させ、早速準備を整え車を後にした。舗装の切れた所から林道は二手に分かれており、標識に従い右方向の荒れた林道へと脚を進めた。 |

|

|

|||

| 鮎の瀬新道登山口 | 登山道取り付き点 |

| 車を後にして荒れた林道を5分程進むと「鮎の瀬新道・天主山登山口」の標識が現れた。登山口の取り付きは、林道の法面に設置されているトラロープに助けられながら、数メーター這い上がる事から始まった。 |

|

|

|||

| 急勾配の登山道が続く | 尾根が合わさり広がりを見せて来た |

| 取り付き点の崖を登り終えると、雑木林の中を一直線に延びる急勾配の痩せ尾根に上がった。樫や椿、樅等の生える雑木林の中を呼吸を整えながら一歩一歩脚を進めると、痩せ尾根は別の尾根と合わさり次第に大きくなり、ブナやヒメシャラ、ケヤキ、が生える大きな尾根に代わった。 |

|

|

|||

| 天主の舞台から見た天主山 | 何度訪れても気持の良い尾根 |

きつさの我慢も絶頂に達する頃、広がりを見せて来た尾根の勾配は緩やかになり、登り始めて1時間30分で「天主の舞台」に着いた。ここから眺めるる天主山は雲が掛かっていたので登るかどうか迷ったが予定通り脚を進める事にして、ここで10分間休憩を取った。 天主の舞台を後にし暫く進むと、急降下する道にロープが設置された滑り易い箇所通過し鞍部へ着いた。鞍部からは尾根道を登り返し、数回アップダウンを繰り返しながら急坂の登山道を進むと、内大臣からのコースと出合った。この辺の尾根はブナの大木が多く、何度訪れても気持の良い場所で、このコースで一番お気に入りの場所だ。 |

|

|

|||

| 山頂手前のトリカブトの群生 | 天主山山頂 |

| 内大臣コースの出合い点を過ぎると登山道はすぐ大きな崖に立ち塞がれた。このコース一番の難所と思われる。ロープに助けられながら慎重に登り詰め先へと進むと、登山道は石灰岩の露出する尾根へと代わった。この辺は、初夏にはヤマシャクヤク、ニリンソウ、ヒトリシズカ等多くの野草が咲き乱れる場所で、この時期の主役はトリカブトに代わっており、他にアケボノソウも咲いていた。進入禁止のロープが張られた登山道を登り詰めると直ぐ天主山山頂に到着した。登山口を7時20分に出発して3時間10分を要し10時30分に到着した。山頂手前にトリカブトの群生地があり多くのトリカブトが咲いていたが、トリカブトは何故か下葉が枯れているのが多く、天候の加減も手伝ってか奇麗には感じなかった。山頂では記念の写真を撮るのみで先を急いだ。 |

|

|

|||

| 初夏にはヤマシャクヤクが見られる鞍部 | 椎葉コースの展望所、霧で何も見えなかった |

| 山頂を後にし30分程緩やかに尾根を下ると鞍部に着いた。この辺はヤマシャクヤクの一大群生地だが、この時期は見る影も無く、枯れた残骸に赤いシャクヤクの実が印象に残った。初夏の瑞々しいバイケイソウの新芽や、咲き誇るシャクヤクの様を思い浮かべながら、緩やかに登る大きな尾根を遠見山へと脚を進めた。途中石灰岩が露出する展望所に立ち寄ったが霧の為何も見えなかった。 |

|

|

|||

| 切剝 三方山・遠見山分岐点 | 遠見山・稲積山分岐点 |

| 展望所を後にし、尾根沿いをトラバース気味に進むと道はやがて下り坂になり、大きな岩の崖の下をもったいない位下りどんどん進むと、やがて下草の生える明るい平らな場所に着いた。これより先は林道歩きに変わり展望所から40分程で切剝の三方山・遠見山分岐点に着いた。天主山からこの分岐点までランチタオムを含め約2時間を要し12時35分に通過した。これより先も林道を約45分程歩き「久保の息」の遠見山・稲積山分岐点に13時20分に到着した。ここで稲積山の登山道を探したが見当たらず、踏み後やテープ等の目印等を探したが発見出来無かったので稲積山への登頂を断念した。下山は「久保の息」から穴谷へ下る計画だったが、地図上にある2ルートを探したが2ルートとも見つける事が出来なかったので、やむを得ず往路を引き返す事になり、登山口迄の4時間ただひたすらに何も考えず黙々と脚を運び、やっとの思いで17時30分に登山口へ帰り着いた。 |

山で出合った草花たち

|

|

|

||||

| トリカブト | マツカゼソウ | シコクママコナ |

|

|

|

||||

| ヤマボウシの実 | ソバナ | ツクバネソウ | ||||

|

|

|

||||

| ヤマシャクヤクの実 | アケボノソウ | マムシグサの実 | ||||

|

|

|

||||

| ? | ? | ? | ||||

|

|

|

||||

| ホコリタケ? | カワラタケ | ハイイロカラチチタケ? | ||||

|

||||||

| ? |

|