アケボノツツジで華やぐ縦走路

お姫山 1550m 五葉岳 1569.7m 兜巾岳(とっきん) 1488m

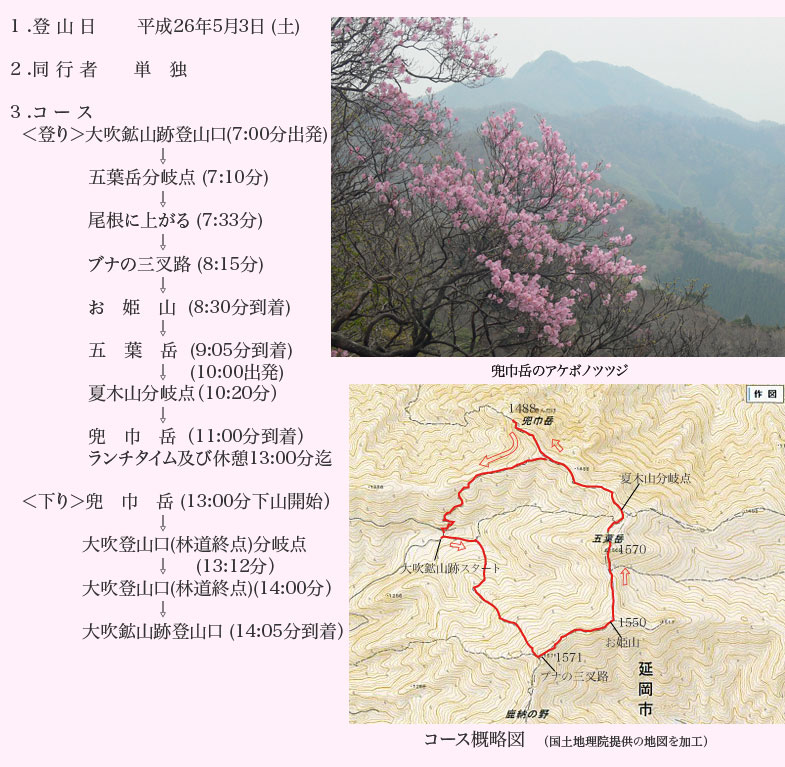

五月連休辺りの九州山地の祖母・傾山群、大崩山群は、例年アケボノツツジで華やいでいる。三年前五葉岳へアケボノツツジを見に登ったが、この時山頂は濃い霧に覆われ何にも見えなかった。そのような事があって、今回再び登る事にしたが、今回は兜巾岳まで脚を延ばし、この山のアケボノツツジも楽しむ事にした。トッキン岳は道路地図や山のガイドブックでは頭巾岳と記載されているが、地元の道案内には兜巾岳と書かれている。どちらが本当だろうか!どちらも本当?。

国道218号線を日之影町へと進み、青雲橋手前から左へ別れ急坂をくだり、県道6号線に出たので左折した。6号線を日之影川に沿って宇目町方面へと狭い道を進むと、約16キロ程時間にして30分で中村橋に着いた。中村橋を渡ると日之影林道の始まりで、舗装された林道を1キロ程進むと砂利道へと変った。この後数カ所舗装された所もあったが殆ど砂利道で、水切りの為道を横切って掘られた、蓋の無い溝が数カ所あったので、車の前部を擦らない様に進むのに苦労した。林道に入ってから10キロ程で大吹鉱山跡の登山口へ着いた。

この時機連休には大勢の登山者が訪れると思っていたが、今朝は2台しか駐車していなかったので拍子抜けした。

|

|

|||

| 大吹鉱山跡登山口 | 涸沢伝いに進む |

| 今朝はどんよりとした曇日で、鳥肌が立つ様な冷たさを感じる中、7時に登山口を後にした。新緑に包まれた落葉樹林の中を、ウグイスのさえずりを聞きながら、緩やかに涸沢に沿って進んだ。 |

|

|

|||

| 五葉岳方面とブナの三叉路との分岐点 | 広い山の斜面を登って行く |

| 涸沢に沿って10分程進むと、五葉岳へ直接登るルートとブナの三叉路を経由するルートの分岐点に差し掛かった。ここは右方向へ涸沢を横切り広い尾根の緩やかな斜面へと進んだ。新緑に包まれた山の斜面は、落葉で埋め尽くされ、ナラやヒメシャラが生えた林の風景は素晴らしかった。 |

|

|

|||

| 尾根に上がる | 尾根道は急坂となる |

| 緩やかに登る感じの良い林の中を、楽しみながら歩き、汗ばみ始める頃尾根に上がり着いた。「おぉ〜寒い」尾根に上がると風が強く吹いていて、汗ばんでいたのが一気に引いてしまった。最初は緩やかだった尾根道も次第に急坂となり、根っ子の階段が現れ始めると道は急登した。呼吸を整えながら一歩一歩登って行ったが全く汗をかく事はなかった。この辺からミツバツツジを見受ける様になったが、まだ膨らんだ蕾みの先に紫色を少し覗かせている程度で、開花までには2〜3日掛かりそうな雰囲気だった。 |

|

|

|||

| ブナの三叉路に辿り着く | ブナの大木 |

| 急登する根っ子の階段が無くなる頃より次第に霧が濃くなり、視界が悪くなって来た。小枝に触れた霧が水滴となり、風に飛ばされぽつりぽつりと落ちて来るので、最初のうちは雨が降り出したかと勘違いをした。縦走路の出合い点であるブナの三叉路まで1時間15分を要し8時15分に到着した。ブナの三叉路は、鹿納山やお姫山登山口ルートの分岐点となっている。 |

|

|

|||

| ブナの三叉路の案内標識 | 馬酔木の中を抜ける |

| 霧が立ちこめたり引いたりを繰り返す中、馬酔木が咲き乱れる縦走路を緩やかに下り、お姫山へと向かった。 |

|

|

|||

| お姫山案内標識 | お姫山山頂 |

| 咲き誇る馬酔木の樹間を通り抜け暫く進むと、大きな岩の崖が道を塞ぐ様に立ちはだかっていた。道はお姫山の基部を左へ迂回するルートと、直登してお姫山を越える二つのルートに分かれていたのでここは直登した。大きな岩の崖に取り付けられているロープに助けられながら慎重に登ると、すぐ山頂に着いた。残念ながら山頂からの眺めは霧のため何にも見えなかった。 |

|

|

|||

| ガスの中の登山道 | 芽吹きを待つ尾根筋の木々 |

| お姫山から少し下りた所に乙女山への分岐点があった。当初の計画では乙女山にも行く事にしていたが、行っても霧が濃いので何も見えないだろうと思い中止した。乙女山への分岐点を少し直進し、ズルズル滑る粘土質の急坂を鞍部まで下ると、右方向へ下る瀬戸口谷登山口への分岐点となっていた。 |

|

|

|||

| 今回最初に見るアケボノツツジ | 五葉岳手前の標識 |

鞍部を過ぎると、ここから最後の登りとなり、急登するがすぐに左から登って来た、大吹鉱山跡登山口からの道と合流した。見上げると五葉岳山頂はすぐの所に見えた。 |

|

|

|||

| 五葉岳山頂 | 五葉岳山頂 |

登山口を出発してから約2時間を要し、9時5分に五葉岳山頂に到着した。山頂は相変わらず霧に包まれ視界が悪かった。時折さっと霧が引いたり、薄くなったりを繰り返していたので、天候が回復するのを期待して、山頂で1時間程時間を潰した。10時頃になると遠方の山が時々薄らと見える迄に回復して来たが、どれほど待てば眺望を得られるまで回復するか分からないので、山頂からの眺望を諦め次の兜巾岳へと向かう事にした。 |

|

|

|||

| 夏木山への分岐点 | 縦走路から見た兜巾岳 |

| 兜巾岳は今回始めて登る未知の山で、アケボノツツジがどんな容姿で迎えてくれるか、わくわくした気分で五葉岳山頂を後にし、兜巾岳へと向かった。途中五葉岳の岩場に咲くアケボノツツジをカメラに収めながら、ゆっくりした足取りで脚を進めると、20分程で夏木山への分岐点の標識が現れた。 |

|

|

|||

| 縦走路から見た登山口(駐車場) | 縦走路から見た傾山 |

| 縦走路は比較的平坦で歩き易く、咲き誇る馬酔木の中をくぐり抜けたり、次第に数を増すアケボノツツジに見入りながら脚を進めた。いつの間にか霧は引き、眼下には今朝方出発した登山口や、遠方には傾山の雄姿が、霞の中に見える様になって来た。 |

|

|

|||

| 縦走路のアケボノツツジ | 兜巾岳山頂 |

| 咲き誇る馬酔木の下をくぐり抜け、華やぐアケボノツツジを楽しみながら一寸した坂を上ると兜巾岳山頂に丁度11時に到着した。山頂から眺める祖母山や傾山は素晴らしかったが、傾山を背景とした所のアケボノツツジには特に素晴らしかった。この特等席でアケボノツツジを楽しみながら早めのランちタイムを取り、霞が取れ青空が出るのを期待してここで2時間程過ごした。 |

|

|

|||

| 兜巾岳山頂のアケボノツツジ | 傾山を眺める山ガールのお嬢さん達 |

山頂辺りは枯れた木の幹と古木のアケボノツツジのコラボが素晴らしく、山の景観を高めていた。後から登って来た四人組の山ガールのお嬢さん達は、山頂へ到着するなり「わぁ〜きれい」とか「わぁ〜来て良かった」とかそれぞれの感情を現し感嘆していた。 心なしか青空が見える様になって来たので、アケボノツツジが青空に映えている様を頭に描きながら、辛抱強く青空が広がるのを待ったが残念ながら希望は叶えられなかった。見切りをつけ13時に下山を開始した。 |

|

|

|||

| 大吹登山口への分岐点 | 杉林から見た左 五葉岳と右奥のお姫山 |

| 下山は登りのコースを引き返さず、直接兜巾岳から大吹登山口へ下る最短のコースを選んだ。兜巾岳から元来た道を10分程引き返すと、大吹登山口へ下る分岐点へ着いた。これより尾根歩きの縦走路から離れ、尾根脇を引き返すように落葉樹林帯を奥州屋谷へと緩やかに下って行った。暫くして道は杉の植林帯に変わり、樹間から今朝通った五葉岳やお姫山が見て取れた。植林帯を抜け再び落葉樹林帯へ入るとすぐ日之影林道終点の大吹登山口へ降り立った。 |

|

|

|||

| 林道から見た駐車場 | 林道から見たお姫山(中央) |

日之影林道終点の大吹登山口から、鉱山跡の登山口までは5分も掛からないすぐの所にあった。出発時には2台しかなかった車も、今は15台程に増えていた。 14時過ぎ駐車場に帰り着いた時、非情にも空は青空が広がっていた。青空に映えるアケボノツツジをカメラに収める事が出来なかった事が非常に残念だったが、他の山では見られない兜巾岳のアケボノツツジの素晴らしさを感じた。 |

|

霧に霞む五葉岳のアケボノツツジ

|

|||

| 五勇山のアケボノツツジ その1 |

|

霧に霞む五葉岳のアケボノツツジ 霧が取れるのを待った甲斐があった段々と後方の山が見えて来た

|

|||

| 五勇山のアケボノツツジ その2 |

|

兜巾岳から傾山をバックにアケボノツツジを撮ったが霞で気が晴れない | |||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その1 |

|

青空を期待して随分待ったが晴れず霞もひどかった | |||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その2 |

|

傾山を背景にしたアケボノツツジ青空だったら映えるのだが! | |||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その3 |

|

やわらかいピンク色をしたアケボノツツジは愛らしい | |||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その4 |

|

||||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その5 |

|

||||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その6 |

|

||||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その7 |

|

||||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その8 |

|

鹿納山を背景にしたアケボノツツジ | |||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その9 |

|

鹿納山を背景にしたアケボノツツジ | |||

| 兜巾岳のアケボノツツジ その10 |

|

||||

| 兜巾岳の石楠花 |

|