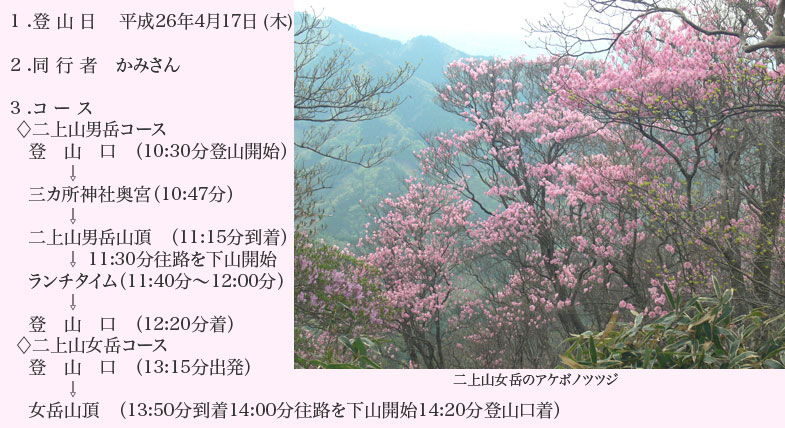

二上山はアケボノツツジで華やいていました

二上山 男岳 1082m 女岳(展望所)989,2m

このところ気温も随分上がり、山歩きにはもってこいの季節となった。暫く山歩きは休んでいたので久し振りに足慣らしと言う事で、ハイキング気分で登れて、この時季話題性のある山はアケボノツツジで有名な二上山と言う事になり、珍しくかみさんも同行する事になった。

二上山は神社のある男岳と展望台のある女岳を総称して二上山と呼ばれている。五ヶ瀬町の国218号から国道503号線へと右折して暫く進むと、六峰街道への案内標識が現れた。標識に従い左方向へ入り、狭い道を進み集落を過ぎ暫く進むと、急坂でカーブの多い山道となった。これから先は、標識に注意をしながら7〜8キロ進むと、大きく右カーブした所付近に多くの車が駐車していた。直感的に二上山登山口についたのだなと思い、注意深く辺りを観察しながら車を進めると、女岳登山口の案内標識が現れた。女岳登山口界隈は駐車している車が多かったが、これに対し男岳登山口の方はガラ空きだったので男岳から登る事にした。

|

|

|||

| 二上山男岳登山口 | 三カ所神社奥宮参道 |

| 「わぁ〜きれいミツバツツジよね」かみさんが尋ねる、「そおよね〜」と軽く返事を返す。二上山男岳登山口でまず目に飛び込んで来たのは、ひと際ピンク色に輝いている超満開のミツバツツジで、私達を最高のおもてなしで出迎えてくれた。鳥居をくぐりコンクリートの参道を登り始めるとすぐ右側に「杉の越」の説明看板があり、戦国時代この地は交通の要路であった事などが説明されていた。 |

|

|

|||

| 急坂の参道が続く | 険しい岩崖に設置されている鉄製の階段 |

コンクリートの参道は次第に急坂となり、5〜6分登ると広い場所に着いた。ここには奥宮まで登る事が出来ない人の為の遥拝所が用意されていて、広場の周囲にはしだれ桜が数本植えてあったが、どの桜も時期を過ぎていた。 遥拝所の右横から錆び付いた鉄製の階段を登ると、黄色の八重水仙が咲き乱れる急坂となり、丸太の階段が続いた。息はずませながら登って行くと、岩崖に架けられた鉄製の階段が現れた。鉄製の階段は錆が激しく何かしら危なかしい感じだが、カタンカタンと音を立てながら登って行くと、登るにつれ展望が開けて、正面には六峰街道や諸塚山、右手には祇園山や揺岳の山々がが見渡せた。 階段を登り切った所から先はコンクリートの道に変わったが、所々路面のコンクリートが谷側へ傾いていたため、歩きにくさを感じながらも進むと再び鉄製の階段が現れた。階段を登り切ると、高い崖の下に社殿が作られた、三カ所神社奥宮に到着した。まずは二人並んでお参りを済ませた。 |

|

|

|||

| 三カ所神社奥宮 | 二上山山神社・二上山稲荷神社入り口 |

| 奥宮から改めて六峰街道や諸塚山、祇園山や揺岳の山々を展望案内板と見合わせながら、展望を楽しんだ。社殿の右側に山頂や二上山山神社・二上山稲荷神社方面への入り口があったので、ここから丸太の階段に作られた赤い小さな鳥居を10基ほどくぐり抜け、急坂を登って行くと、山頂や二上山山神社・二上山稲荷神社方面への分岐点の案内標識が現れた。「山頂はこちらだな」と指を指すと、かみさんが「最初にお参りしてから山頂に登ろう」と言うので、まずは山の神と稲荷神社にお参りしてから山頂を目指す事にした。 |

|

|

|||

| 二上山稲荷神社への険しい参道が続く | 二上山稲荷神社 |

分岐点から山の神は上方へ、稲荷神社は下の方え進むよう案内されていた。最初に山の神からお参りする事にして、早速標識に従い進むとすぐ岩の崖に作られた鉄製の階段が現れ、その階段を登ったところに山の神が祀られていた。お参りを済ませ案内標識のある分岐点まで戻り、次の稲荷神社方面へ標識に従い下ると、参道はどんどんジグザクに下って行った。始めての道は遠く感じるものだが、あまりにも下って行くので少々心配になり、引き返そうと思ったが、せっかくここ迄下りて来たのだからもう少し様子を見てみようと下ってみると、そこからすぐの所の崖下に赤いお社が見えて来た。二上山稲荷神社は上を見ても崖、下を見ても崖、よくもこんな崖の中腹に祀ったものだ。これで、二つの神社にお参りが出来た。 |

|

|

|||

| 杉の植林帯の中を急登する | 二上山男岳山頂 |

二つの神社のお参りを済ませ分岐点まで戻り、晴れ晴れした気分で山頂を目指した。これ迄の参道歩きとは違い道は急に山道らしくなり、杉の植林帯の中をロープに助けられながら急坂を登る。急坂だが距離は短い。ズルズル滑る急坂を注意しながら登り、杉林の斜面をトラバース気味に登って行くと小さな尾根に上がった。平坦な尾根道を数分進むとすぐに二上山男岳山頂に到着した。期待していたアケボノツツジは、ここではほとんど見かけず、落胆しながら周囲を見回すと「二上山東峰」の標識があり、東峰迄3分と案内されていた。せっかく来たので東峰迄脚を延ばす事にした。 東峰に着くと同時にかみさんが「わぁ〜きれい、咲いているよ〜」そこには5〜6本のアケボノツツジが今を盛りとばかりに奇麗に咲いていた。「ここ迄来て良かったね〜」と話しながら、数少ないアケボノツツジを観賞しながら暫く時を過ごし、11時半に次の女岳へ向かって往路を下山した。下山途中20分ほど休憩の為ランチタイムを取り、登山口へは12時20分に着いた。 |

|

| 二上山男岳のアケボノツツジ その1 |

|

| 二上山男岳のアケボノツツジ その2 |

|

||

| アケボノツツジとタムシバの共演 |

|

|

|||

| 登山口から急登する登山道 | 尾根伝いの登山道 |

二上山男岳から下山後、諸塚山登山口迄アケボノツツジの咲き具合を見に行ったが、まだ蕾みは硬く開花しているのは見受けられなかったので、すぐ引き返し二上山女岳登山口へ戻った。今朝方車でここを通ったとき、ずらりと並んでいた車も今は随分少なくなっていた。 二上山頂展望台入口からは、丸太に似せて作られた、コンクリート製の階段を緩やかに登り始める。薄暗い雑木林の中の長い階段は次第に傾斜を増し、先方が段々と明るくなり階段を登り上がると小さな尾根歩きに変った。遊歩道の様な歩き易い尾根道を少し進むと、先方にピンク色をしたアケボノツツジが見え始め、奥に進むにつれアケボノツツジが多くなり、尾根は一面ピンクに染まり華やいていた。 |

|

|

|||

| 華やぐアケボノツツジに見入る | 二上山女岳山頂の展望台 |

かみさんは「ワァ〜奇麗、奇麗」の連発で、私自身女岳に登ったのは今回で3回目だが、こんなに奇麗に咲いているのを見たのは今回が始めてだ。二人ともやや興奮気味にアケボノツツジに見入りながら、一寸した坂を登り展望台へ13時50分に到着した。 展望台に上がって見ると、眼下に広がる高千穂の町や、遠くは祖母山が薄らと見えた。また、尖って見える特徴のある祇園山や、阿蘇根子岳等の山々も見渡せ、満足しながら展望を楽しんだ。下山は往路を引き返したが、帰り道のアケボノツツジは見る角度が変わり、行きとは変ったアケボノツツジの風情が楽しめ、後髪を引かれる思いで登山口へと戻った。 |

|

六峰街道から見た二上山女岳山頂 山頂辺りはアケボノツツジでピンクに染まっていた |

|

| 二上山女岳のアケボノツツジ その1 | ||

|

||

| 二上山女岳のアケボノツツジ その2 | ||

|

||

| 二上山女岳のアケボノツツジ その3 | ||

|

後方の山は二上山男岳 | |

| 二上山女岳のアケボノツツジ その4 | ||

|

||

| 二上山女岳のアケボノツツジ その5 |

|

||

| 二上山女岳のアケボノツツジ その6 |

|

||

| 二上山女岳のアケボノツツジ その7 |

|

||

| 二上山女岳のアケボノツツジ その8 |

|

コブシとタムシバの相違点 コブシは花びらの下に一枚の葉が付いているがタムシバにはない。また、3枚の萼片は、タムシバは白色であるのに対しコブシは緑色をしている。 |

|

| タムシバ |

|